Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

Veröffentlicht am, 27.08.2022

Ein Interview mit Priv. -Doz. Dr. med. Mike H. Baums

Die Schulter hat das größte Bewegungsausmaß aller Gelenke des menschlichen Körpers. Diese umfassende

Beweglichkeit ist unter anderem auf die geringe knöcherne Kongruenz zurückzuführen. Das bedeutet, dass

einem großen Oberarmkopf eine verhältnismäßig kleine Gelenkpfanne gegenübersteht. Die Stabilität hängt

somit hauptsächlich von den umgebenden Bändern, Sehnen und Muskeln ab. Das Schultergelenk ist deshalb

besonders anfällig für Verletzungen und Degeneration. Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen

vom reinen Ersatz der Knorpeloberfläche des Oberarmkopfes bis hin zur Totalendoprothese, bei der auch

die Gelenkfläche der Gelenkpfanne ersetzt wird. Umso wichtiger ist es, dass im Falle einer Verletzung und anstehender

OP diese zum richtigen Zeitpunkt spezialisiert und professionell durchgeführt wird

Bereits heute werden in Deutschland schon bis zu 25.000 Schulter-Endoprothesen implantiert, Tendenz steigend.

Auch der Anspruch an eine optimale präoperative Planung mittels digitaler Software steigt zunehmend, und zwar

nicht nur in Bezug auf OP-Vorbereitung, sondern auch in Bezug auf den großen Faktor Kosteneinsparung und die Dokumentationspflicht

– sowohl von Ärzteseite als auch seitens der Patienten. Herr Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums,

Chefarzt und Leiter des Fachbereichs Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Katholischen Klinikum

Ruhrgebiet Nord (KKRN) im St. Elisabeth-Krankenhauses Dorsten spricht mit uns über den Einsatz einer digitalen

präoperativen Planung in 2D und 3D im Allgemeinen, in Bezug auf Schulterbehandlungen im Konkreten und auch mit

einem Blick auf die Hüft- und Knieendoprothetik.

Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord

GmbH ist mit ihren vier Betriebsstätten und 29

medizinischen Fachabteilungen die größte Klinikgesellschaft

im nördlichen Ruhrgebiet. 2.630

hochqualifizierte Mitarbeiter engagieren sich hier

für die Gesundheit und das Wohlbefinden von

knapp 38.860 Patienten im Jahr.

In der Orthopädie / Unfallchirurgie am St. Elisabeth-Krankenhaus in Dorsten werden pro Tag im Schnitt 8-12 orthopädische

Operationen durchgeführt. Dies reicht von der einfachen Kniegelenk-Arthroskopie über die primäre Endoprothetik von

Schulter-, Hüft- und Kniegelenk, die Frakturversorgung der Extremitäten bis hin zur Versorgung periprothetischer Frakturen

und der Wechselendoprothetik sowie der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie.

Das Interview

Interview mit Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums

mediCAD Hectec GmbH:

Die digitale Planung oder die Planung an sich ist heute beispielsweise in der Hüft- und Knieendoprothetik bereits

gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben. In der Schulterendoprothetik dagegen noch nicht.

Warum ist diese Vorgabe bei der Planung von Schultergelenk-OP‘s noch nicht etabliert?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Die Hüft- und Knieendoprothetik haben hier einen natürlich

gewachsenen Vorsprung, verglichen mit der Endoprothetik

des Schultergelenkes. Somit ist es einerseits eine Folge dieser

Entwicklung, denn dieser Vorsprung beträgt durchaus mehrere

Jahrzehnte. Auch die aktuellen Implantationszahlen spiegeln,

trotz einer deutlichen Steigerung der Endoprothetik des

Schultergelenkes in den letzten Jahren, dieses Überwiegen der

Knie- und Hüftendoprothetik wider.

Mittlerweile sind wir in der Schulterchirurgie mit der Entwicklung

z.B. metaphysär verankerter Implantate oder der differenzierten

Diskussion in der inversen Endoprothetik (z.B. 135°

vs. 155° Inklinationswinkel) deutlich weiter.

Wir haben in Deutschland mit der DVSE eine gewachsene „Organfachgesellschaft“, die mit Ihren Zertifizierungsangeboten

für den deutschsprachigen Raum eine differenzierte Schulterchirurgie einem breiteren Publikum zugänglich

macht. Letztendlich haben aber auch die Entwicklungen in Übersee dazu beigetragen, dass die Schulterchirurgie

heute einen größeren Stellenwert hat. So hat z.B. die USA die inverse Endoprothetik trotz anfänglicher Zurückhaltung

als mögliches Tool entdeckt. In der Summe führt dies zu einem steigenden Gebrauch der Schulterendoprothetik, der

künftig auch zunehmend den Gebrauch der Planung notwendig machen wird und somit über kurz oder lang auch die

Voraussetzungen zu gesetzlichen Vorgaben geschaffen werden müssen. Denn wir benötigen auch in diesem Teilbereich

der Endoprothetik Transparenz und eine optimale Qualitätssicherung.

Die digitale Planung ist der Goldstandard

mediCAD Hectec GmbH:

Warum planen Sie digital, obwohl Sie, gerade in der Schulterendoprothetik, gar nicht müssen?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Wir müssen uns über die Ziele der Implantation von Endoprothesen im Klaren sein: Neben der Verringerung von

Schmerzen ist das Hauptziel die Herstellung bestmöglicher Funktionalität. Daneben sollten wir alle das Ziel verfolgen,

eine lange Standzeit der Endoprothese bei guter Belastbarkeit zu erreichen. Natürlich werden diese Ergebnisse von

den individuellen Voraussetzungen bestimmt; gerade in der Schulter- und Kniegelenkendoprothetik auch von den

individuellen Weichteilkontrakturen und -verhältnissen. Neben der Operationstechnik, Erfahrung des Operateurs und

den zur Verfügung stehenden Materialien unterstützt uns jedoch die digitale Planung beim Erreichen dieser Ziele

enorm.

Die digitale Planung hat sich parallel mit dem digitalen Röntgen entwickelt. In der heutigen Zeit müssen Bilder nicht

mehr analog ausgedruckt werden. Neben dem Komfort und der einfachen Speicherung der Daten ist hier sicher auch

(nach Anschaffung der Software) der Kostenfaktor zu nennen, denn der Druck analoger Bilder entfällt. Mit der Anfertigung

digitaler Röntgenbilder reduziert sich zudem auch die Strahlenbelastung für den Patienten.

Die digitale Planung erlaubt ein sehr exaktes Planen, was sich insbesondere bei komplexen Fällen oder

(posttraumatischen) Fehlstellungen bezahlt macht. Das ist für mich jedoch kein Grund, die Planung nur

bei schwierigen Fällen zu nutzen, sondern bei allen Patienten. Denn auch der vermeintlich einfache Fall hat

seine Tücken und mit der digitalen Planung können wir jeden Fall individuell analysieren.

Für uns macht die digitale Planung die „Vorhersehbarkeit“ des Ergebnisses sicherer, auch wenn es natürlich in der

Orthopädie immer wieder Fälle gibt, die trotz exakter Planung schwer zu versorgen bleiben und gerade am Schultergelenk

das komplexe Zusammenspiel von Sehnen-Muskulatur und die verschiedenen Bewegungsachsen der Skapula

die Biomechanik beeinflusst. Dennoch ist die digitale Planung z.B. zur Rekonstruktion des lateralen Offsets bzw. der

Vermeidung eines „Over-Stuffings“ oder beim Kniegelenk zur Rekonstruktion des posterioren Offsets enorm wichtig.

Mit einer suffizienten digitalen Planung kann man meines Erachtens außerdem die OP-Dauer verkürzen.

Dies hat dann auch Vorteile für den Patienten: Verringerung des Blutverlustes, des Infektionsrisikos, geringere Narkosezeit.

Letztlich ist eine differenzierte Planung für den Operateur aber auch eine Möglichkeit wirtschaftlich zu

arbeiten. Die digitale Planung ist heute nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken, erhöht die Transparenz, verbessert

die Versorgungsqualität und ist auch durch die Speicherung zur Dokumentation für rechtliche Aspekte unverzichtbar.

Sie ist zudem leicht zu erlernen und nach einer recht steilen und kurzen Lernkurve leicht und zeitlich überschaubar

durchführbar. Die digitale Planung ist für mich der Goldstandard – sie gibt dem Operateur und dem Patienten Sicherheit.

Letztlich hat aber die Bildqualität entscheidenden Einfluss auf die Analyse der Gelenkgeometrie auch mit der Planungssoftware.

Hier bedarf es eines kollegialen Zusammenspiels zwischen Radiologen / MTRA und Orthopäden/

Unfallchirurgen.

Hochwertige Planungen für bessere Ergebnisse

mediCAD Hectec GmbH:

Welche Voraussetzungen sind Ihrer Meinung nach nötig, dass die digitale Planung auch in der Schulterendoprothetik

verpflichtend gesetzlich verankert wird?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

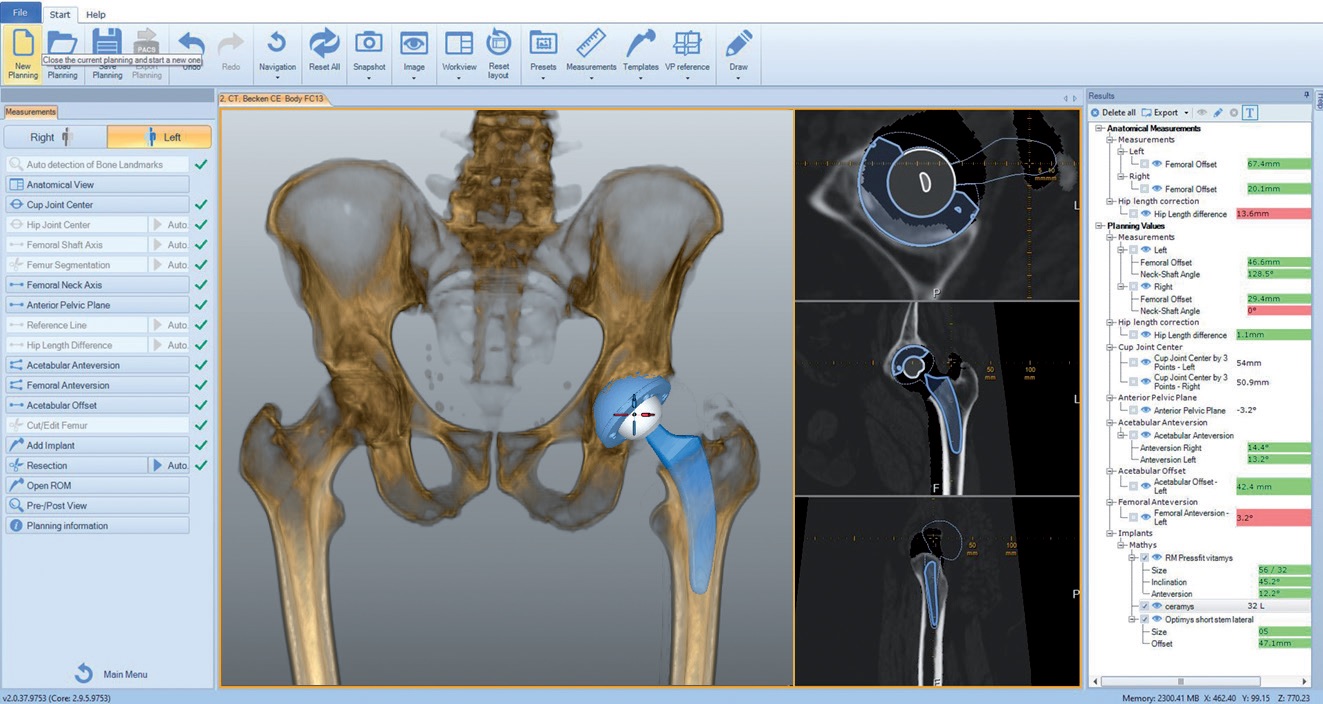

Schwer zu beantworten. Ich denke, dass ein Problem in den Kosten steckt. Es werden zwar z.B. in der Hüft- und Knieendoprothetik

verpflichtende Vorgaben gemacht. Letztlich jedoch ist die Planung in 2- oder 3D mit einem größeren

Aufwand der Softwareinstallation und der Pflege der Software durch eine EDV-Abteilung verbunden. Die dadurch für

ein Krankenhaus oder eine Praxis entstehenden Kosten werden durch das DRG- als auch KV-System nicht abgebildet

und müssen deshalb aus einem anderen Budget generiert werden.

Letztlich muss uns allen (Gesetzgeber, Kostenträger, Anwender, Krankenhäuser, Praxen) aber klar sein, dass eine qualitativ

hochwertige Planung in der Regel auch zu einem besseren Ergebnis beiträgt. Besseres Ergebnis durch in der

Regel Reduzierung protrahierter Verläufe / langer Nachbehandlungen, Reduzierung der Zeit der Arbeitsunfähigkeit

und ggf. auch Vermeidung frühzeitiger Revisions- und Wechseloperationen sind für mich klare Argumente für die

gesetzliche Verpflichtung zur Planung in der Schulterendoprothetik.

mediCAD Hectec GmbH:

Welche Vorteile sehen Sie an sich in der präoperativen Planung? Und zwar übergreifend für alle orthopädischen Bereiche…

aus Sicht des Patienten.

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Vertrauen, Sicherheit, Gefühl des Verstehens der Vorgänge: Diese Stichpunkte sind für mich die entscheidenden

Aspekte. Wir sind dazu in der Lage, dem Patienten nicht nur anhand eines Modells, sondern auch anhand seiner

persönlichen Röntgenbilder die einzelnen Schritte der Operation detailliert zu erklären und näher zu bringen.

Dies schafft Vertrauen und Transparenz, bestätigt dem Patienten aber auch eine Behandlungssicherheit, zeigt

die digitale Planung doch, dass sich der Operateur differenziert mit dem individuellen Fall auseinandersetzt.

Zudem können die einzelnen Schritte besser verstanden werden, z.B. das Phänomen der Änderung der Beinlänge

in der Hüftendoprothetik, die Korrektur der Beinachse in der Knieendoprothetik o.ä. erklärt werden etc.

mediCAD Hectec GmbH:

… und aus Sicht des Arztes / der Klinik?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Wie bereits erläutert spielen hier die Aspekte Zeit und dadurch auch Kosten eine wesentliche Rolle genauso wie die

Sicherheit für Operateur. Aber auch die Thematik, dass komplexe Fälle detailliert analysiert werden können, ist nicht

zu verachten. Jedoch ist eine Planung meines Erachtens nicht nur komplexen und schwierigen Fällen vorbehalten –

sie ist für mich zwingend für alle Fälle notwendig und der Goldstandard in der präoperativen Vorbereitung. Hohe

Planungssicherheit, einfaches Erlernen der 2D-Planung mit steiler und kurzer Lernkurve, sichere Dokumentation und

Rechtssicherheit.

Dennoch verbleibt der Hinweis, dass die Analyse der Gelenkgeometrie abhängig ist von der Qualität der aufgenommenen

Röntgenbilder. Letztlich ist eine digitale Planung zeitgemäß und sollte mittlerweile der Goldstandard sein.

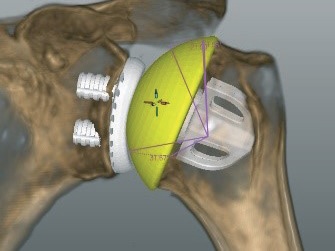

Für mich ist für den Erfolg einer Gelenkersatzoperation entscheidend, dass ich als Operateur mit einem geplanten

Konzept in eine Operation gehe. Dies kann ich mit einer digitalen Planung vorab erarbeiten. Auch die ersten Erfahrungen

in der 3D-Planung bestätigen dies nicht nur, sondern zeigen eine weitere Verbesserung in der Erarbeitung

eines präoperativen Konzeptes.

mediCAD Hectec GmbH:

Nutzen Sie die erstellte Planung ausschließlich für die OP-Vorbereitung und den internen Austausch mit den Kollegen

oder wird die Planung auch aktiv in der Kommunikation mit dem Patienten eingesetzt (OP-Vorbereitungsgespräch

und Nachgespräch)?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Ich nutze die Planung auch im Vorab- und im Aufklärungsgespräch mit dem Patienten. Parallel dazu nutze ich aber

auch ein Endoprothesenmodell. Durch die Kombination beider Hilfen stehen mir als Operateur Maßnahmen zur Verfügung,

die die bereits erwähnten Aspekte verbessern und erleichtern. Auch für die postoperative Besprechung des

Falles ziehe ich die präoperative Planung heran. Ich kann somit zeigen, dass die OP „nach Plan“ verlaufen ist. Intern

dient die Planungssoftware auch zur postoperativen abteilungsinternen Analyse der Ergebnisqualität, wie sie ja auch

seitens EndoCert für den Bereich Hüfte und Knie vorgegeben werden: wurde die Planung exakt umgesetzt, wurde das

geplante Ergebnis erreicht, welche Schwierigkeiten sind aufgetreten, die bei zukünftigen Planungen berücksichtigt

werden müssen?

Die Planung – ein enorm wichtiges Werkzeug

mediCAD Hectec GmbH:

Sie nutzen für Ihre Arbeit, sowohl in der Hüft- und Knie- als auch in der Schulterplanung, die Produkte der mediCAD

Hectec GmbH. Wer nutzt mediCAD®in Ihrer Klinik? Wer macht die Planung? Sie als Einziger oder auch andere Kollegen

/ Assistenzärzte?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Unsere Abteilung ist mehr oder weniger neu etabliert worden. Anfangs habe ich deshalb alle Planungen selbst angefertigt

und demonstriert, dann, nach Aufbau eines OA-Teams haben auch die Oberärzte bzw. alle Operateure die

Planungen übernommen. Dieses Vorgehen war für mich anfangs wichtig, um ein einheitliches Qualitätslevel zu erreichen.

Momentan etablieren wir die Planung auch bei den Assistenzärzten. Denn ich halte die präoperative Planung

auch für ein enorm wichtiges Werkzeug in der Facharztausbildung. Es entsteht bei einem unerfahrenen Assistenzarzt

anfangs durchaus der Eindruck, dass man ein Gelenk durch ein „Metallteil“ ersetzt und fertig ist es. Dass man aber z.B.

in der Hüftendoprothetik das Offset rekonstruieren muss, um eine adäquate Muskelspannung und somit zu einem

besseren / höheren Aktivitätslevel des Patienten beitragen kann, ist anfangs nicht jedem klar. Dies kann durch die

Planungssoftware jedoch sehr gut dargestellt und somit auch als Lehrmittel genutzt werden. Wenn man dann noch

verschiedene Schaftmodelle zur Verfügung hat (z.B. Kurzschaft vs. Geradschaft) können diese Aspekte bereits präoperativ

eingehend beleuchtet und dargestellt werden, wie und mit welchem Implantat man am besten die individuelle

Anatomie rekonstruieren kann. Das ist in meinen Augen dann eine differenzierte Endoprothetik.

mediCAD Hectec GmbH:

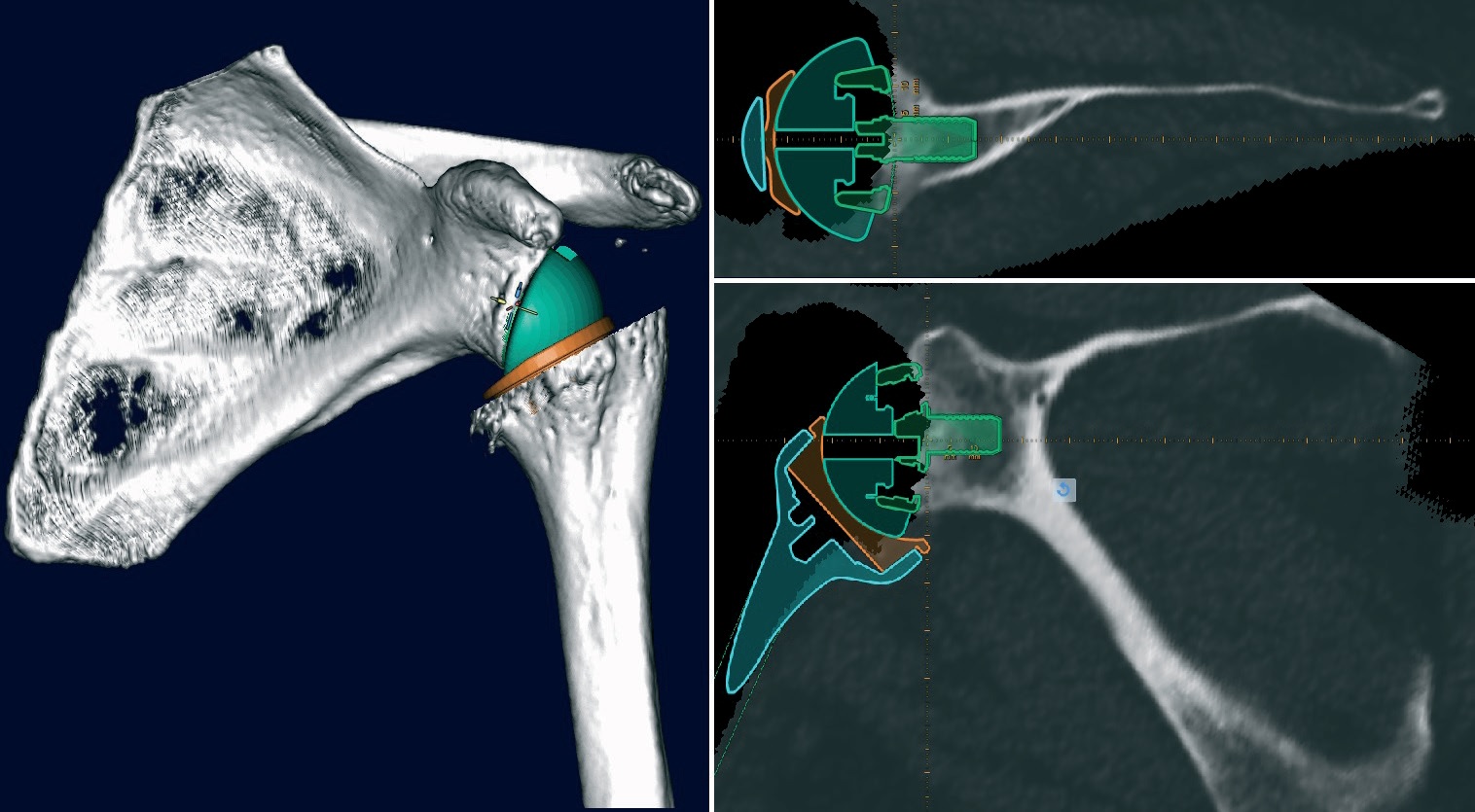

Sie arbeiten bei Ihren Hüft- und Knieplanungen mit mediCAD® 2D und bei Schulter-OPs setzen Sie auf das neue

3D-Modul mediCAD® 3D Shoulder. Warum haben Sie sich bei der Schulter für das 3D-Modul entschieden, hätte 2D

nicht auch gereicht und welche Vorteile / Funktionen schätzen Sie besonders?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Grundsätzlich ist die 2D-Planung ja bereits ein Tool für

eine reproduzierbare Planung, das uns zur intraoperativen

Rückkopplung zur Verfügung steht. Die 3D-Planung

hat sicher den Vorteil, dass man die Endoprothese

wirklich von allen Seiten/ Blickwinkeln betrachten kann.

Osteophyten können rundherum dargestellt werden,

auch was passiert, wenn diese Osteophyten verbleiben

oder entfernt werden führt dann häufig zu einem

„Aha-Effekt“.

Die Kopf- und Osteophytenresektion können besser dargestellt, die Positionierung der Glenoidkomponente durch

die präoperative Analysye intraoperativ besser umgesetzt werden.

Auch erscheinen mir Funktionen wie die präoperative ROM-Analyse sinnvoll, genauso ist auch das zusätzliche Wissen,

das ich durch die Berücksichtigung der Skapulaebene und der Humerusachsen erhalte, eine sinnvolle Erweiterung

und auch Voraussetzung zum Erreichen eines funktionell guten Operationsergebnisses.

Allerdings ist für uns auch die 3D-Planung

neu und wir etablieren Sie erst in unserer

Klinik. Die Lernkurve empfinde ich persönlich

nicht so steil wie bei der 2D-Planung

– es braucht anfangs deutlich länger, bis

man den Durchblick hat und alle Feinheiten

der Planung erkennt. Somit liegt die

Dauer noch im oberen Bereich und bedarf

dann manchmal durchaus eine Stunde. Jedoch

darf man nicht vergessen, dass die

OP-Dauer durch die eingehendere Planung

durchaus verkürzt werden kann.

mediCAD Hectec GmbH:

Aus der Sicht des Patienten: Hat ein Patient bzw. seine Krankenkasse Mehrkosten zu erwarten, wenn 3D geplant wird,

da ja auf CT / MRT-Bildern zugegriffen werden muss? Werden solche Kosten von den Krankenkassen übernommen?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Hier bin ich ganz bei den Forderungen der Fachgesellschaften: Neben der entsprechenden Röntgenserie (a.p.; axial;

outlet-view bei der Schulter) sind wir bei einem so komplexen Gelenk wie der Schulter auf weitere Informationen

angewiesen: Wie ist der Status der Rotatorenmanschette, wie der der dazugehörigen Muskulatur? Wir müssen aber

auch wissen, mit welchem Glenoidtyp wir es zu tun haben, welche weiteren Schädigungen liegen vor, wo und wie ausgeprägt

sind Osteophyten, liegt der Humeruskopf zentriert oder unzentriert im Gelenk, liegen knöcherne Defekte vor,

die z.B. die Neigung oder Retroversion des Glenoids beeinflussen? Liegt eine Medialisierung des Drehzentrums vor?

Dies alles sind Aspekte, die wir präoperativ nicht nur wissen, sondern auch in unsere präoperative Planung einbeziehen

müssen. Somit sind auch das MRT und die CT für die präoperative Vorbereitung einer Endoprothese für mich ein

absolutes „Muss“. Mehrkosten treten für den Patienten deshalb nicht auf. Allerdings entstehen natürlich für die Klinik

Mehrkosten in der Anschaffung der Software, ggf. leistungsfähiger PC’s und es bedarf der Erstellung eines CT-Protokolls

gemeinsam mit einem Radiologen. Viele Patienten bringen bereits ein CT von extern mit, das jedoch nicht den

Voraussetzungen für die Erstellung einer 3D-Planung entspricht. Hier ist der Umgang dann abhängig von der Kooperation

mit dem, meist niedergelassenen, Radiologen und den dort zur Verfügung stehenden Geräten.

Das Problem für die Kliniken oder für eine operativ tätige Praxis besteht sicher darin, dass die Anschaffungskosten für

die Software als auch die für die Planung nötige „Arzt-Arbeitszeit“ durch das DRG-System nicht gedeckt werden. Es

macht meines Erachtens schon Sinn, diese Problematik künftig konstruktiv gesetzlich zu lösen.

Umstellung auf 3D Planung

mediCAD Hectec GmbH:

Nun in Bezug auf die Hüft- und Knieplanung: Warum setzen Sie hier (noch/nur) auf 2D? Hier bieten Hersteller, bspw.

auch mediCAD® ja auch schon Module zur Planung in 3D?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Das Problem ist meines Erachtens nicht die Tatsache, dass Hersteller ein solches Produkt anbieten. Natürlich liegen

hier vielleicht auch ein bis zwei Kinderkrankheiten vor, die das grundsätzliche 3D-Planen noch verbessern können.

Ein wesentliches Problem stellt für mich das Generieren der notwendigen Daten durch das passende CT-Datenprotokoll

dar. Kommt ein Patient bereits mit einem CT, so finden sich in dem generierten Datensatz in der Regel nicht

die Voraussetzungen, um eine 3D-Planung erfolgreich und evident durchführen zu können. Diese „Ausreißer“ wird

es wahrscheinlich immer geben, denn ich halte es für ethisch schwierig vertretbar aus Gründen des Strahlenschutzes

dann in kurzer Abfolge noch einmal ein CT zu generieren.

Klinikintern müssen wir gemeinsam mit unserer Klinik für Radiologie auch erst die entsprechenden organisatorischen

Voraussetzungen für die Etablierung einer 3D-Planung schaffen, z.B. das CT-Protokoll betreffend. Da ich erst seit

weniger als vier Jahren und unser Radiologe seit weniger als 2 Jahre im Hause sind, waren zunächst grundlegendere

Dinge zu etablieren, als eine 3D-Planung. So hatte man zum Beispiel bis vor kurzen noch die Endoprothetik im Haus

ohne jegliche Planung durchgeführt, was ich für nicht vertretbar halte. Deshalb musste zunächst die 2D-Planung etabliert

werden, alles weitere wird man sehen.

mediCAD Hectec GmbH:

Könnten Sie sich vorstellen hier mittelfristig auf 3D umzustellen? Und wie wird sich, Ihrer Meinung nach, 3D auf dem

Markt etablieren oder durchsetzen?

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums:

Grundsätzlich sind die bislang sporadischen Studien zu dieser Thematik vielversprechend. In puncto Größen- und

Rotationsausrichtung scheint eine bessere Ausrichtung von Knieprothesen möglich zu sein, als dies durch die 2D-Planungen

generiert werden kann. Die Anfertigung eines 3D-CT mit entsprechender Planung wird in der Literatur auch

durch einen aktuellen systematischen Review mit einer Einschränkung in Bezug auf die sagittale Größenausrichtung

bestätigt.

Das Problem werden die Kosten in der Generierung der Daten sein, denn diese werden, wie bereits gesagt weder

durch das KV- noch das DRG-System abgebildet. Die flächendeckende Umsetzung der 3D-Planung wird also von solchen

künftigen Überlegungen abhängen und deshalb zunächst größeren Kliniken oder Klinikverbunden vorbehalten

bleiben.

Gerade für Revisionen / Wechseloperationen oder schwierige Voraussetzungen (z.B. posttraumatische Zustände, ausgeprägte

Hüftdysplasien) kann ich mir die 3D-Planung durchaus als hilfreich vorstellen. Allerdings wird insbesondere

bei Verwendung von 3D-Planungen in der Revisionsendoprothetik die Qualität der vorliegenden CT-Bilder bei einliegenden

Implantaten den Einsatz bestimmen.

Hier wird die Zusammenarbeit mit hausansässigen oder externen Radiologen und MTRA gefragt sein, um dies organisatorisch

umzusetzen.

Wie und ob sich eine 3D-Planung flächendeckend durchsetzen wird, ist schwer zu beantworten, denn hier sind wir

wieder bei dem bereits erwähnten Problem der Kosten. Hier müssen gemeinsam mit dem Gesetzgeber, Kosten- und

Krankenhausträgern sinnvolle Lösungsansätze diskutiert werden, um die Voraussetzungen für dieses für die Patientensicherheit

wichtige Werkzeug zu schaffen. Neben der Navigation haben sich auch die PSI nicht in allen Studien als

wirkliche Verbesserung herauskristallisiert. Dennoch ist für mich grundsätzlich die 3D-Planung der richtige Weg. Allerdings

wird die 3D-Planung nie die Lösung aller Probleme darstellen, da gerade in der Knieendoprothetik das Ergebnis

vom Weichteil- und Ligamentbalancing und somit in nicht unerheblicher Weise von der Erfahrung des Operateurs

abhängig ist. Einem erfahrenen Operateur jedoch kann die 3D-Planung meines Erachtens durchaus weiterbringen

und auch so ein optimiertes Ergebnis erreichen.

mediCAD Hectec GmbH:

Herr Dr. Baums herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.